Balade en VTT entre Cenves et Changy, semaine 13 (du 24 au 31 mars).

A vous de déterminer ces plantes classées par ordre alphabétique.

Réponses en dessous avec quelques compléments.

1 : Ajuga reptans, la bugle rampante est une Lamiacée qui pousse dans les endroits frais.

N.B. Elle peut être confondue avec la Bugle de Genève qui préfère les sols plus secs et moins riches et qui est pubescente sur chacune de ses quatre faces et ne présente pas de stolons rampants. Comparaison.

Connue pour ses vertus médicinales depuis le Moyen Âge : « Qui a la bugle et la sanicle, fait au chirurgien la nique». Son nectar est appréciée de nombreux papillons de jour.

La feuille est comestible, crue ou cuite. Photos par Laurent Francini + IAO.

2 : Aquilegia vulgaris, Ancolie commune, colombine, Ranunculacée. Voir Jessica.

Fleurs comportant des sépales pétaloïdes et des pétales en forme de cornet avec un éperon recourbé à l’arrière. Généralement bleues, peuvent être roses, pourpres ou violettes, parfois blanches.

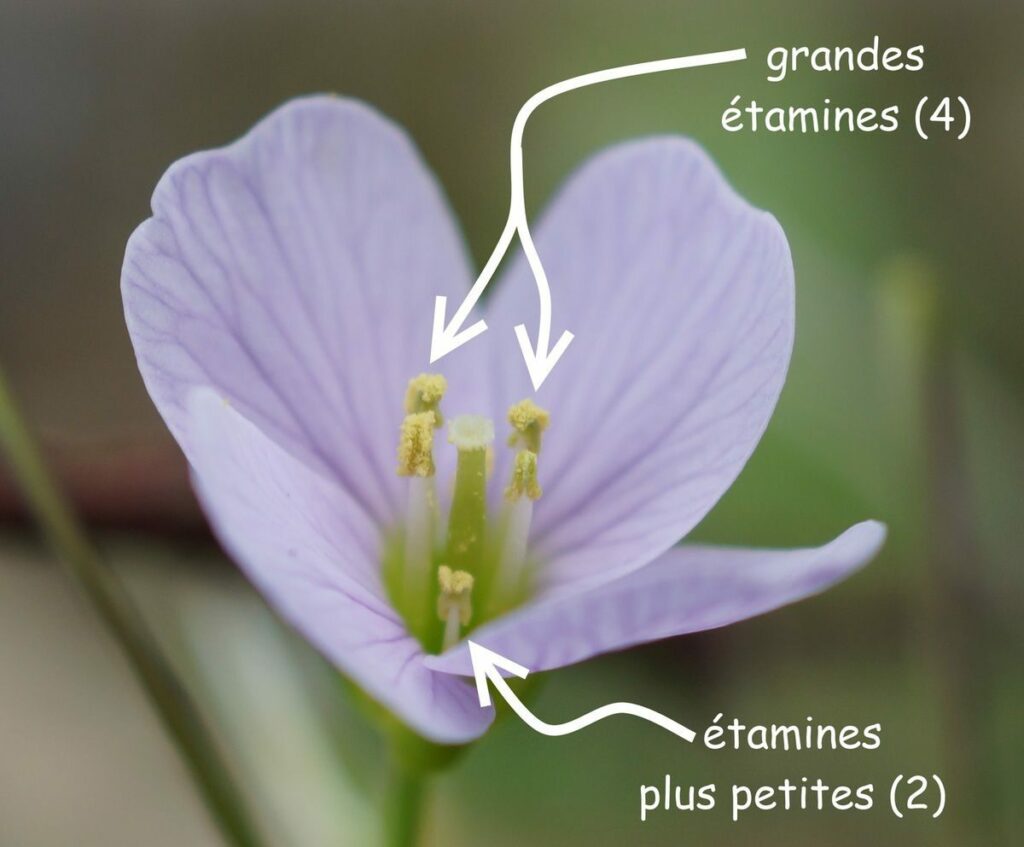

3 : Cardamine pratensis, Cardamine des prés, Cresson des prés, Faux cresson. Brassicacée.

Comestible, elle dégage une saveur piquante de moutarde et d’amande.

Les feuilles des rosettes sont ajoutées aux salades composées. Les fleurs décorent les salades et peuvent être incorporées au beurre ou aux vinaigrettes pour les parfumer et les colorer.

Elle s’installe près des marais, des lacs, des rivières, dans les prairies humides; elle est le signe d’un sol gorgé d’eau et riche de matière organique. Sauvages du Poitou.

Feuilles basales très différentes des caulinaires, on parle d’hétrérophyllie.

Vanette de notesdeterrain vous propose un tableau comparatif de 5 différentes cardamines.

4 : Carex flaca, Laîche glauque, Cyperacée.

La plupart des tiges ont deux épis mâles à leur sommet, souvent proches et semblant ne faire qu’une au premier coup d’œil. Les épis femelles sont généralement situés en dessous, aussi par deux. Ici, les épis mâles n’ont pas encore sorti leurs étamines alors que les épis femelles ont déjà leurs styles au vent.

Feuilles raides, planes et glauques. Caractéristiques par Jessica + Orchid-nord : Photos et texte.

5 : Cerastium glomeratum, Céraiste aggloméré, Caryophyllacée.

Flore alpes : Ce petite céraiste est très velu et glanduleux dans la partie haute de la plante. Ses fleurs sont blanches, aux pétales échancrés plus longs que les sépales, ces derniers portant quelques poils longs non glanduleux à leur extrémité. Quand la plante est jeune, l’inflorescence est très compacte, ce qui a donné son nom à la plante. Photos : Orchid nord.

6 : Cruciata laevipes, le Gaillet croisette, Rubiacée :

Pousse en colonies. Les petites fleurs jaune citron dégagent une odeur de miel. Ce petit gaillet est aussi caractérisé par ses verticilles de feuilles à trois nervures. Du latin cruciata, en croix car ses feuilles sont verticillées par 4 et ses fleurs ont 4 pétales en croix, (d’où le nom de croisette).

La tige est de section carrée et couverte de longs poils. Pour en savoir plus : J. Joachim.

7 : Dioscorea communis, Herbe aux femmes battues, Tamier commun ou reponchon, Dioscoreacée.

Plante dioïque grimpante volubile*, dont les jeunes pousses peuvent être consommées comme des asperges, (blanchies et consommées en vinaigrette rapidement après cueillette).

MAIS toute la plante sauf les jeunes pousses est âcre et irritante. Les baies rouges très toxiques, causent des vomissements, coliques, et des troubles cardiaques, nerveux et respiratoires.

Sa tige grêle et volubile, peut atteindre 3 m de long. Elle est vivace grâce à une grosse racine, noirâtre, tubérisée, en forme de navet qui émet chaque année de nouveaux bourgeons. Les feuilles alternes, à pétiole muni de deux glandes, sont en forme de cœur, et très luisantes. Fait exceptionnel pour une monocotylédone, le limbe ,est constitué d’un réseau de nervures non parallèles. Le nom de genre Dioscorea a été choisi en hommage au grand botaniste et pharmacologue grec Dioscoride.

Cette sorte de liane pousse sur d’autres plantes lui servant de support.

Sa réputation de faire disparaître les ecchymoses des « femmes battues » n’est plus d’actualité, mais l’irritation cutanée, voire de véritables brûlures, qu’elle peut causer, sont bien réelles ( Voir FSY ).

*Le mot volubile ne désigne pas qu’un bavard mais aussi une plante vivace qui a besoin de s’enrouler autour de son support (à l’instar du liseron). Ici dans le sens des aiguilles d’une montre vu de dessus.

8 : Euphorbia cyparicias, Euphorbe petit cyprès, Euphorbiacée.

Chez toutes les euphorbes, quand on la sectionne la tige, du latex blanc irritant pour la peaus’écoule.

Tige dressée et rameuse. Feuilles vert clair, alternes, nombreuses, linéaires et étroites (1 à 3 mm) en forme d’aiguille de pin. Celles des rameaux stériles sont regroupées en pinceaux. L’inflorescence est une ombelle composée de nombreux rayons grêles, fleurs jaunes verdâtres. Glandes en croissant, à cornes courtes.

L’exemplaire photographié est parasité par Uromyces pisi, elle change alors d’aspect.

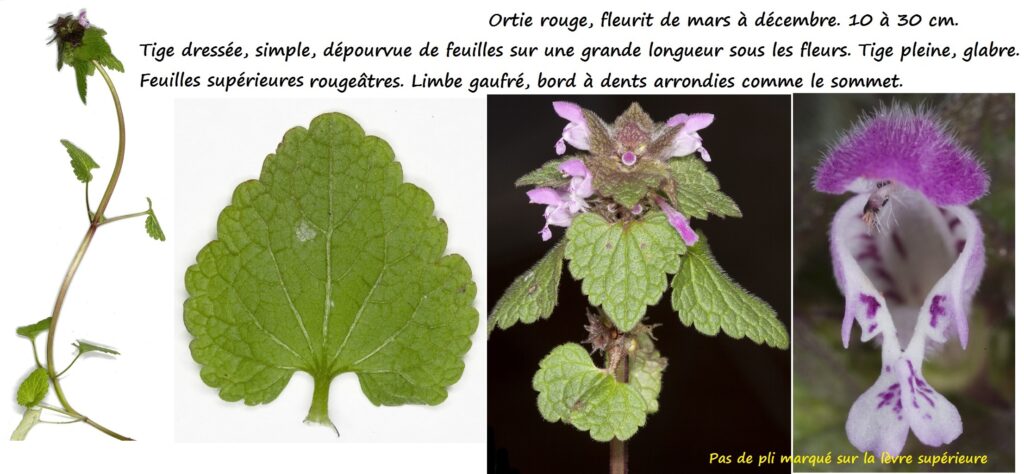

9 : Lamium purpureum ou Ortie rouge et Lamium maculatum, Lamiacée.

Famille de plantes à tige carrée et à fleur en bouche ouverte.

Lamia, ogresse dans la mythologie grecque, car la corolle des lamiers évoque une gueule ouverte.

Ramification parfois basitone : les rameaux de la base de la tige sont privilégiés.

L. purpureum : Calice marcescent formé de 5 sépales marqués par 5 dents égales. La corolle est également bilabiée : la lèvre supérieure en casque (formée de 2 pétales soudés) protège les organes reproducteurs des intempéries et du soleil. Feuilles opposées, décussées, cordées, crénelées, gaufrées, purpurines au sommet de l’inflorescence. 4 étamines protégées par le casque.

Les graines sont pourvues d’une excroissance, l’élaïosome, consommé par les fourmis qui participent à leur dissémination et à leur germination loin de la plante-mère (myrmécochorie).

Il peut se déguster en salade, en condiment ou sauté à la poêle; peu importe les modes et les recettes, il est toujours généreux en fer et en sels minéraux.

Mais : Le Lamier pourpre aime les excès d’azote; c’est pourquoi il affectionne autant les bords de route arrosés par les pots d’échappements.

10 et 11 : Lathyrus linifolius, la Gesse des montagnes, Fabacée. :

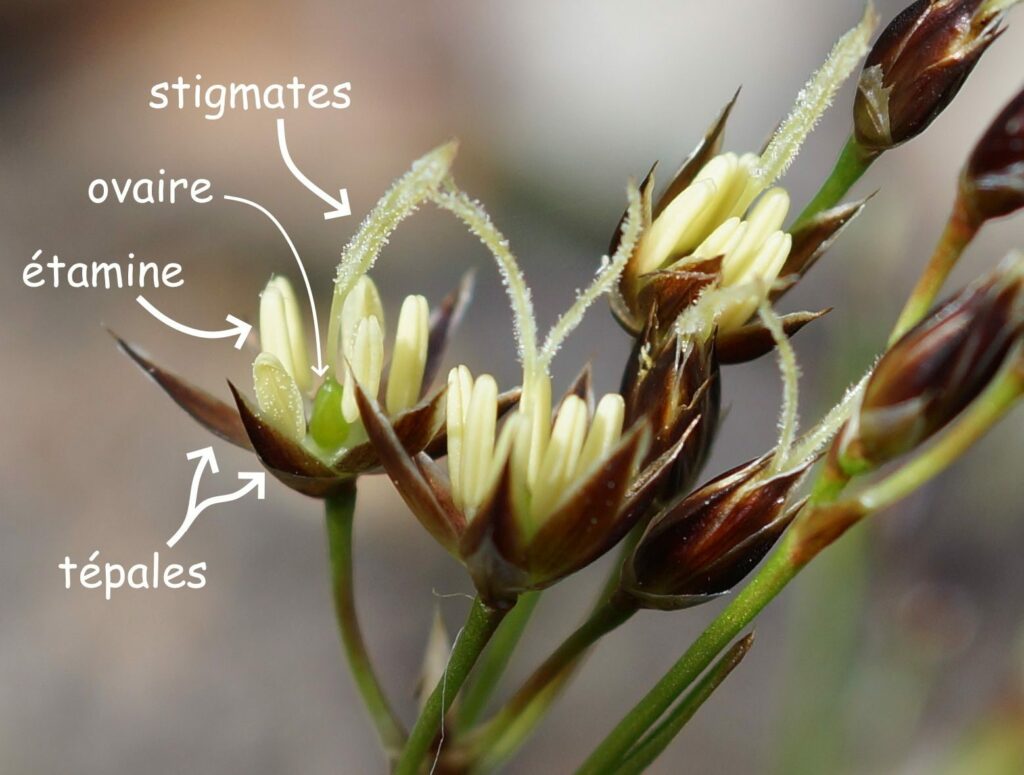

12 : Luzula campestris, la Luzule champêtre (belle photo Wikipédia) et Naturescene. Juncacée.

Haute de 5-20 (30) cm, c’est une plante à stolons souterrains. Feuilles planes, larges de 2-4 mm, ciliées de longs poils blancs. Inflorescence dépassant généralement les bractées. Fleurs groupées environ par 2-8; glomérules 2-6; pédoncules dressés, la plupart penchés lors de la fructification. Tépales tous longs de 3-4 mm, bruns, acuminés. Anthères 3-5 fois plus longues que les filets.

13 : Luzula forsteri, Luzule de Forster, Juncacée.

Elle se reconnait à son inflorescence formée de fleurs solitaires longuement pédicellées. Les pédicelles forment une inflorescence à rameaux dressés. Comment la reconnaître ?

- Fleurs longuement pédicellées,

- Epis lâches et inégaux, portant 2 à 5 fleurs brunâtres avec des anthères plus longues que le filet,

- Feuilles radicales nombreuses, étroites et couvertes de poils,

- Largeur de ses feuilles basales autour de 3 mm.

N.B. : Ce dernier critère suffit à la distinguer de la Luzule de printemps.

14 : Pulmonaria montana, Pulmonaire des montagnes, Boraginacée.

Sortie sur la teppe et le bois de Fée….

Voir le monde de LUPA et mon article sur les pulmonaires.

La Pulmonaire officinale, Pulmonaria officinalis, et la Pulmonaire des montagnes, Pulmonaria montana, ne sont pas faciles à distinguer l’une de l’autre, puisqu’il faut attendre l’apparition des feuilles estivales, qui n’ont pas la même forme.

Naturalistesdubugey : Pulmonaria vient du latin: pulmonarius, salutaire aux poumons, allusion à ses feuilles maculées de blanc ressemblant au poumon, raison pour laquelle elles ont servi de remède contre les maladies pulmonaires selon la théorie des signatures : certaines plantes signeraient par leur apparence, l’organe pour lequel elles soigneraient le mal, que ce soit par leur forme ou leur couleur. Paracelse, médecin, astrologue et alchimiste Suisse du 16e siècle en a résumé le principe par cette formule : similia similibus curantur « les semblables soignent les semblables ». Lien.

Exemple : La noix et le cerveau : les cerneaux sont connus pour ressembler aux deux hémisphères du cerveau. La noix aurait donc une influence sur notre organe cérébral et sur son fonctionnement.

Voir sa cousine : Pulmonaire à feuilles longues (Pulmonaria longifolia (Bastard) Boreau.

15 et 16 : Stellaria holostea, Stellaire holostée, ou Langue d’oiseau, Caryophyllacée :

Le terme « holostée » veut dire « entièrement [constitué] d’os », en raison de la forme particulière des tiges, anguleuses et renflées aux extrémités, ce qui les fait ressembler quelque peu à des os. Comme la tige est particulièrement cassante, la stellaire était autrefois préconisée dans le traitement des fractures, selon la théorie des signatures.

Son nom vernaculaire de langue d’oiseau, fait référence à la forme allongée et aiguë de ses feuilles.

Les jeunes pousses, feuilles et fleurs sont comestibles en salade (goût du petit pois).

17 : Valeriana officinalis L., Valériane officinale, Caprifoliacée (ex. Valérianacée).

Ses feuilles sont profondément découpées en 5 à 13 segments allongés, entiers ou légèrement dentés.

Ses longues tiges (plus de 1m de hauteur) sont creuses et cannelées.

Sa racine permettrait de favoriser le sommeil et d’atténuer l’anxiété, une alternative naturelle aux produits synthétiques, d’où son nom d’espèce : « Officinalis » car elle était vendue dans les officines des pharmaciens en raison de ses propriétés médicinales.

Largement cultivée à des fins commerciales, son efficacité est contestée par les scientifiques.

Ses feuilles peuvent être consommées en salade ou utilisées pour faire du purin.

Elle présente des aspects variables selon les régions, les milieux ou ses stades de développement.

Il existe 3 sous-espèces.

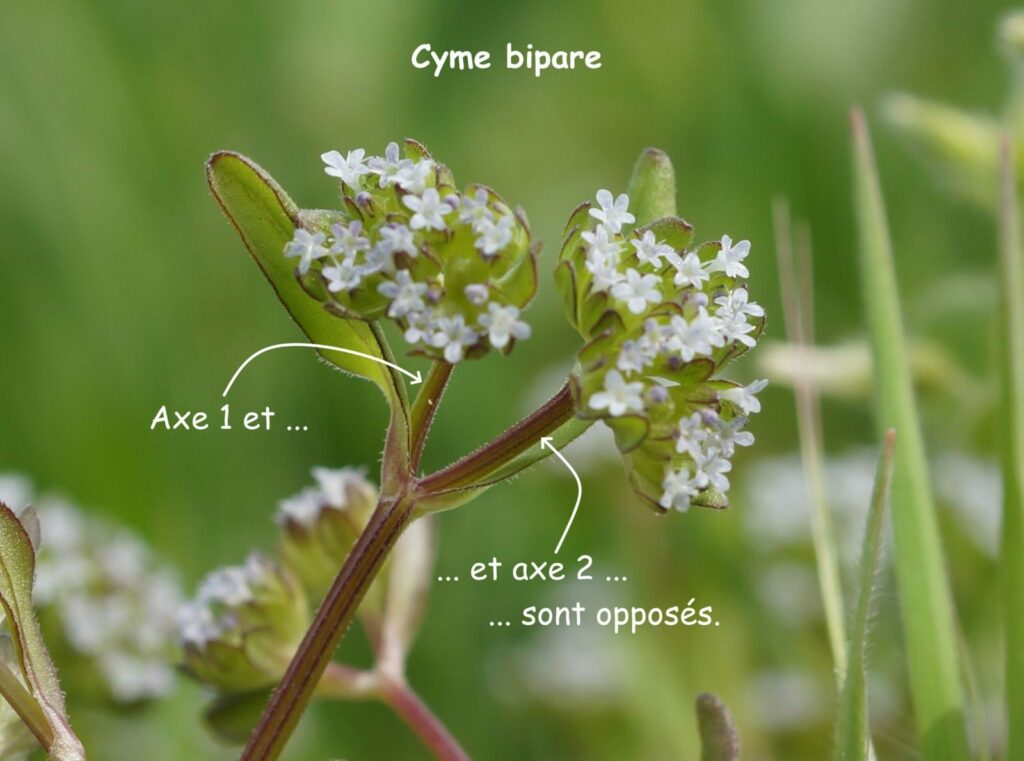

18 : Valerianella locusta, la Mâche ou doucette, Caprifoliacée.

Feuilles spatulées en rosette à la base et opposées sur les tiges. La base de ses petites fleurs, d’une couleur bleue très pâle, présente des bractées. Lupa.

C’est de cette espèce que sont issues les variétés cultivées consommées le plus souvent crues en salades.