11e Marche des cailloux, 4 mai 2024, Partie 1.

Compte rendu en 4 parties :

1- Parcours du matin (ci-dessous).

N.B. : Pour les autres parties, vous pouvez suivre les liens ou revenir à la page d’accueil.

2- Le Château de Solutré.

3- L’exposition géologique entre midi et 2.

4- Parcours de l’après midi.

– de Chasselas à Roche noire.

– Roche noire.

1- Parcours du matin (Textes par Daniel MATHIEU et Pierre-Yves RABA), Photos Pierre-Yves RABA.

Sur le plan botanique, cette marche des cailloux 2024 a été particulièrement remarquable en raison de la diversité géologique des terrains parcourus.

Départ de la roche de Solutré :

Nous descendons la « Voie romaine ». Elle correspond à un affleurement de calcaire gris clair contenant de nombreuses coquilles : des gryphées, proches de nos huîtres actuelles.

Ce Calcaire à Gryphées est en relief car plus résistant à l’érosion que les strates qui le prennent en sandwich : à droite en descendant (vers l’est), les marnes qui se sont déposées par la suite et à gauche (vers l’ouest) les grès plus anciens.

Des précisions sur les différentes roches de la région sont consultables dans la partie «Exposition géologique entre midi et 2 ».

Nous arrivons au lieu dit « Les Chancerons ». Cette pierre n’est pas un ancien menhir, mais un bloc rocheux qui a été extrait au début du 19e d’un affleurement naturel, au lieu-dit Bois-Rosier, afin de servir de socle pour l’érection d’une croix, qui était encore connue au début du 20e siècle.

Nous remontons vers la roche pour un arrêt sur une dalle à Ammonites et Bélemnites :

Nous prenons le sentier qui conduit directement au somment de la roche de Solutré.

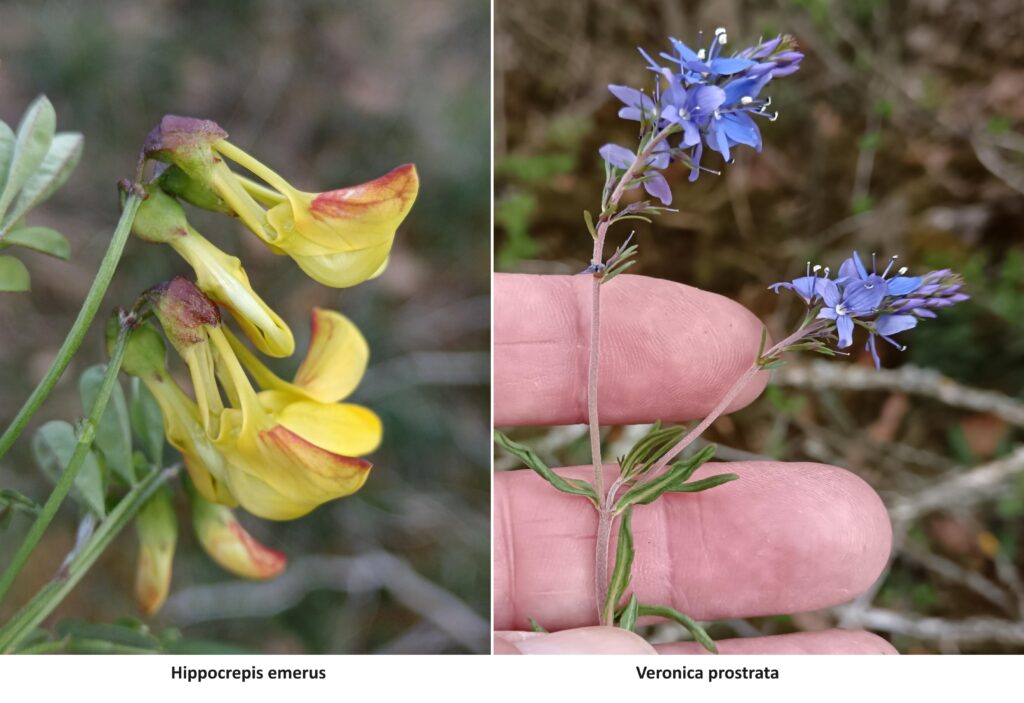

Sur ces roches calcaires, à faible épaisseur de sol, et terrains drainants, le cortège floristique rencontré est caractérisé par une affinité pour des terrains basiques, secs, chauds, ensoleillés et relativement pauvres en nutriments. C’est ce cortège que l’on rencontre fréquemment dans les terrains calcaires du sud de la France (Gard, Hérault…)

- Véronique prostrée (Veronica prostrata)

- Oseille ronde ou Rumex à écusson (Rumex scutatus)

- Bugle petit-pin (Ajuga chamaepitys)

- Germandrée petit-chêne (Teucrium chamaedrys)

- Hélianthème nummulaire (Helianthemum nummularium) (Photo d’accroche à droite)

- Hélianthème des Apennins (Helianthemum apenninum) (Photo d’accroche à gauche)

accompagnés d’arbres, également à tendance méridionale :

- Cerisier de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb)

- Chêne pubescent (Quercus pubescens)

d’arbustes :

- Buis commun (Buxus sempervirens), ravagé par les chenilles de la pyrale du Buis (Cydalima perspectalis)

- Amélanchier (Amelanchier ovalis)

- Coronille arbrisseau (Hippocrepis emerus), protégée en Bourgogne.

Ainsi que de belles orchidées, toujours sur substrat sec et calcaire :

Orchis brulé (Neotineaustulata) à gauche.

Orchis homme-pendu (Orchisanthropophora) au centre.

Orchis bouc (Himantoglossum hircinum) à droite.

Nous terminons par une curiosité rencontrée par ce temps pluvieux sur notre chemin, tout au long de

la journée : le Nostoc ou « crachat de lune ».

Un être vivant étonnant, ni algue, ni lichen, ni champignon …

N.B. : Il devrait son nom étrange à Paracelse, le célèbre philosophe suisse de la Renaissance, qui l’aurait créé à partir de l’anglais nostril ou du mot germanique Nasenloch (nostoch) signifiant tous 2 narine. L’aurait-il comparé à un amas morveux ?

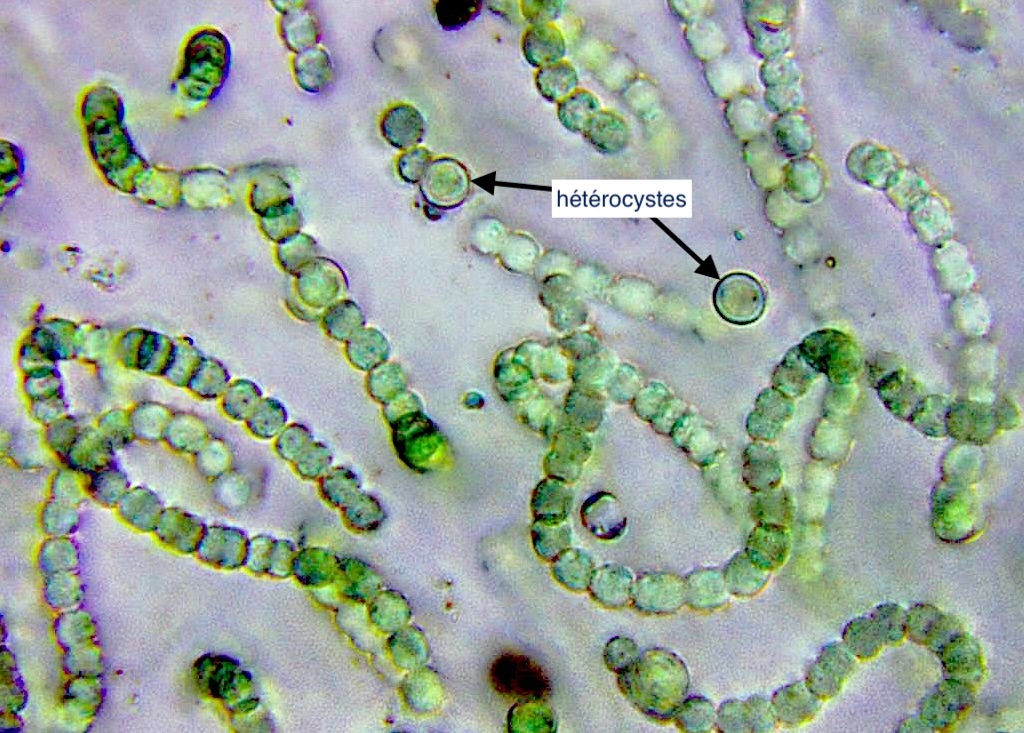

Le nostoc commun, en dépit de son apparence tantôt gélatineuse, tantôt encroûtante (selon qu’il est déshydraté ou hydraté), n’est ni une algue, ni un lichen, ni même un champignon ! C’est une cyanobactérie, tout comme la spiruline, c’est-à-dire une bactérie capable de réaliser la photosynthèse, d’où sa couleur verte due à ses pigments photosynthétiques. Certes inesthétique, cet amas gluant n’en est pas moins fascinant. Il fait preuve d’une résistance hors du commun : chocs thermiques (froids intenses, succession d’épisodes de gels/dégels, canicule), dessication, milieu très pauvre, pH basique, rayons UV, et même radioactivité, il résiste à beaucoup de choses !

Le nostoc est capable de survivre durant plusieurs mois, voire plusieurs années en l’absence d’eau, sous la forme d’une croûte sèche et discrète, puis de relancer son métabolisme en quelques heures et se réhydrater à la première occasion. Par ailleurs, la capacité des nostocs à fixer l’azote atmosphérique grâce à ses hétérocystes leur attribue un rôle de fertiliseur des sols : en tant qu’espèces pionnières, ils savent se développer sur des milieux ingrats, pauvres, où rien -pas grand-chose- ne pousse. Lorsqu’ils meurent, ils enrichissent le milieu en azote ; azote qu’ils ont capté dans l’atmosphère. Cette capacité à fertiliser le milieu est d’ailleurs mise à profit dans les rizières en Asie, où des nostocs aquatiques se développent en même temps que le riz, contribuant à enrichir l’eau de la rizière en azote.

On peut profiter de cet atout en récoltant du nostoc dans les chemins, et en l’enfouissant, comme un engrais naturel, au pied des plantes (en pot ou en pleine terre).

La fixation du CO2 est attestée depuis au moins 3,7 milliards d’années mais on ne sait rien des organismes qui en sont à l’origine. Les cyanobactéries et leurs ancêtres sont à l’origine d’un bouleversement écologique majeur par leur dégagement de dioxygène dans l’eau des océans primitifs puis dans l’atmosphère : elles sont responsables de la grande oxydation vers 2,45 milliards d’années et donc de la transformation de ces 2 milieux qui étaient réducteurs en milieux oxydants et par leur contribution au premier puits biologique de carbone ainsi qu’une désacidification des océans, lorsqu’elles se sont organisées en colonies fixées (stromatolithes), capables de produire du calcaire.

Les cyanobactéries ont donc joué un rôle fondamental dans l’évolution de la vie sur Terre.

Dans le nord-ouest de l’Australie, à Shark bay, des stromatolites vivants sont toujours présents dans la zone intertidale (entre marée haute et marée basse) ;

Probablement apparus il y a plus de 3,5GA, ils ont colonisé tous les bords de mers de la terre et ont traversé les temps géologiques jusqu’à nos jours.

Ce sont donc les plus anciens fossiles vivants connus de notre planète.

N.B. : A cette époque, la durée du jour était de 10 heures et non de 24 heures, l’eau des océans était à 35°C.

On en trouve aujourd’hui dans plusieurs autres régions du monde comme le lac Salgada (Brésil) ou la lagune des Sept Couleurs (Mexique).

Ils peuvent prendre diverses formes, la plus commune est celle d’une sorte de gros champignon dont seule la peau du chapeau est vivante, chaque jour, une couche gélatineuse se forme. A la nuit tombée, les filaments photosynthétiseurs, érigés durant le jour se couchent et piègent dans leur treillis de filaments bactériens les particules sédimentaires en suspension dans la mer. Cette alternance est responsable de la fine structure laminaire des stromatolites.

Pour aller plus loin : Planet-terre.ens-lyon et Futura sciences.

Encore aujourd’hui, par leur présence dans les cellules du phytoplancton, elles sont majoritairement à l’origine de la production de l’Oxygène que nous respirons.

Certaines cyanobactéries vivent aujourd’hui en symbiose dans divers organismes : éponges, mousses, fougères, lichens, graminées et dans les nodosités de conifères primitifs du genre Cycas, Zamia, Dioon, à la base de feuilles d’Angiospermes .

N.B. : On en a trouvé se développant à l’intérieur de poils de mammifères. (ours polaire dont le pelage prenait une teinte verdâtre dans les zoos)

(Montage P.Y. RABA, Photo D. MATHIEU)

Observez l’organisation des cyanobactéries en longues chaînes formant des « colliers » ainsi que les grosses cellules d’hétérocystes responsables de la fixation de l’azote atmosphérique.