11e Marche des cailloux, 4 mai 2024, Partie 3 : L’exposition géologique.

Par Pierre-Yves RABA, photos et textes.

Entre midi et 2, aidé de mon ami Pierre REYNARD je vous ai proposé une exposition de roches récapitulant l’histoire géologique de la région entre l’arrivée de la mer il y a environ 200 millions d’années et son départ.

A cette occasion un livret géologique était proposé aux participants.

Nous avons étés accueillis dans les locaux de la Mairie que nous avait prêtés Madame Claire PELLETIER, maire de Chasselas et où une dégustation de vins du domaine de CREUZE NOIRE nous attendait.

Le public autour des tables …

Roche n°1 : Un microgranite très altéré, le socle de la région depuis plus de 300Ma :

Il est composé de cristaux jointifs de quartz (gris translucide), de feldspaths (roses ou blancs) et de micas (blancs ou noirs, brillants). Ces cristaux visibles à l’œil nu sont répartis dans un fond cristallin formé de cristaux minuscules, c’est donc un microgranite.

Très ancien, ce granite subit une altération en boules libérant un sable l’arène granique (cran).

Pour aller plus loin : planet-terre.ens-lyon

Roche n°2 : Les grès du Trias : Il y a 245Ma, une mer peu profonde a envahi la Bourgogne par l’Est. Le granite de la région, alors vieux de 80 à 100Ma, raboté par les intempéries, s’est aplani. Sable et argiles libérés se sont accumulés au bas des reliefs résiduels. L’action des vagues et des courants côtiers achève le travail de fragmentation et de dispersion des matériaux : des plages de sable ± grossier se mettent en place.

Les reptiles fréquentant ces littoraux ont laissé de nombreuses empreintes de pas dans les argiles lagunaires de ces plages triasiques, en particulier à Rampon.

A gauche … , à droite, empreinte dune main de dinosaurien quadrupède à 5 doigts fossilisée dans les argiles lagunaires de ces plages de sable triasique.

Roche n° 3 : Le calcaire à Gryphées : Entre -200 et -190 Ma environ (Sinémurien), l’extension de la mer se poursuit sur la France qui est envahie par cette mer peu profonde. De puissants courants marins entraînent l’accumulation d’huîtres sur la plate-forme sous-marine. Une couche épaisse de calcaire de 10 à 15 m se forme, contenant parfois d’autres fossiles : autres bivalves, gastéropodes, céphalopodes dont des nautiles, fragments de crinoïdes…Elle se transformera en Calcaire à Gryphées :

Roche n° 4 : Les marnes à ammonites et Bélemnites:

L’océan Thétys, venu de l’est, continue sa progression. En Mâconnais, il devient de plus en plus profond : il passe de 10/20m à une profondeur de 50/100 m. Des animaux de + en + plus gros et de + en + plus divers s’y côtoient…

Cette photo montre une ammonite et de très nombreux restes fossiles en forme de « balles de fusil », scellés dans une marne qui s’est déposée entre -190 et -174 MA. Ces “balles de fusil” correspondent au squelette interne des Bélemnites appelé rostre.

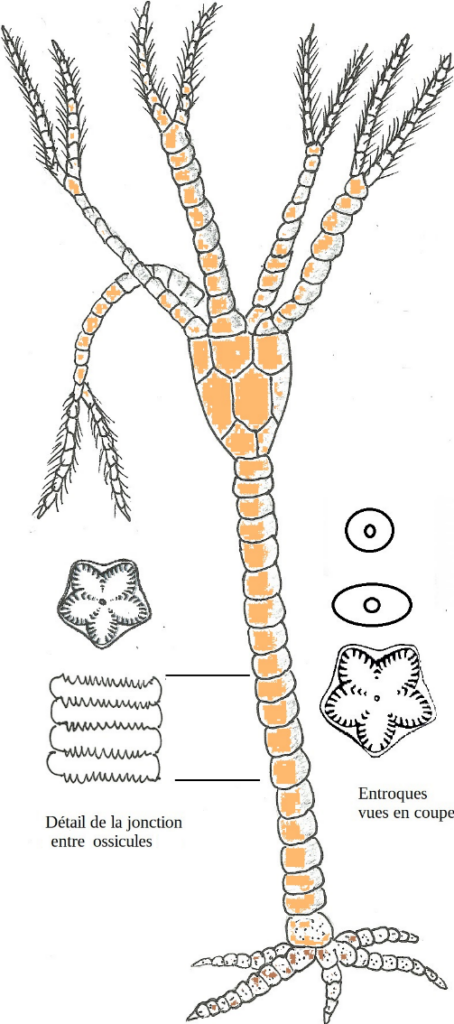

Roche n° 5 : Les calcaires rosés à entroques : Il y a 165 Ma, au large du littoral local, d’immenses prairies sous-marines animales de lys de mer se balançaient au gré des courants et de la houle (schéma*) . A leur mort (cyclones, grandes marées), leur squelette se désarticulait et les éléments, brassés par les vagues, poussés par les courants marins, s’accumulaient, constituant ces calcaires si particuliers et si différents.

A gauche un calcaire à débris d’entroques, au centre un morceau de tige en position de vie, à droite, les éléments dissociés de bras sont « cimentés » dans le calcaire.

A gauche, des entroques (ossicules) isolées en forme d’étoiles (avec au centre la base d’un piquant d’oursin) et à droite un échantillon ramassé durant la sortie par Elie, passionné de dinosaures et paléontologue en herbe, montrant une série d’ossicules jointifs (morceau de tige) exceptionnellement bien conservée.

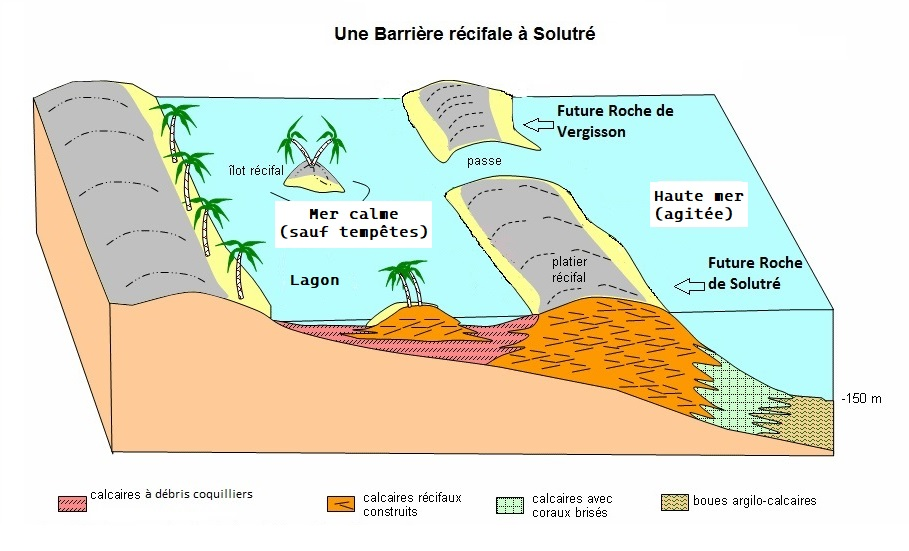

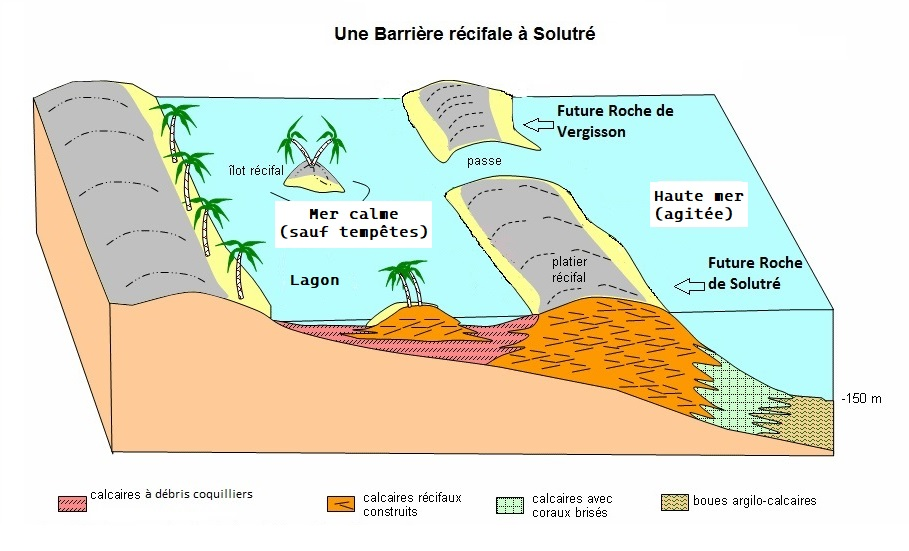

Roche n° 6 : Le calcaire corallien : Il y a 165 Ma, la Bourgogne est toujours envahie par une mer chaude et peu profonde où des coraux édifient de longues barrières récifales comme il s’en construit aujourd’hui sous les tropiques.

Ci dessous des colonies coralliennes, à gauche trouvée à Vergisson (de type polypiers) et à droite trouvée à Solutré (de type tubulaire)

N.B. : colonie tubulaire vue en place lors de la sortie, en descendant la roche de Solutré.

Solutré et Vergisson sont des buttes témoins de l’alignement récifal qui serpentait à très faible profondeur du Mâconnais jusque dans l’Yonne.

Hypothèse proposée par Pierre-Yves RABA :

Dans le platier récifal, une passe aurait facilité l’érosion durant le retrait de la mer. Le départ des éléments emportés vers Marseille aurait creusé le fossé entre les futures roche de Vergisson et Solutré.

Que s’est-il passé après pour en arriver au paysage d’aujourd’hui ?

Il y a 90 à 100 Ma, avec les prémices des mouvements alpins, la mer se retire et le Mâconnais est définitivement émergé. Les couches supérieures étant alors soumises à l’érosion, les minces dépôts crétacés (-145 à -90 Ma) sont dissous par l’érosion.

Il y a 35 Ma, les Alpes se soulèvent. En avant du front alpin, des bassins d’effondrement apparaissent sous des contraintes extensives (Fossés bressan, rhénan et limagnes) et un réseau de failles découpe la région.

La présence conjointe d’eau (Saône), de chevaux et de silex (toujours abondants dans les forêts au nord de Vergisson) pourrait expliquer, en partie, la présence de populations humaines à Solutré depuis le Paléolithique.

Voir le Musée de Solutré et les nombreuses publications de Jean COMBIER.

Compléments : Ossicule dans une gryphée et ammonite couverte de rostres de bélemnites :

*Schéma d’une encrine par Pierre-Yves RABA :